―組織を離れて気づいた、ほんとうの「自分軸」―

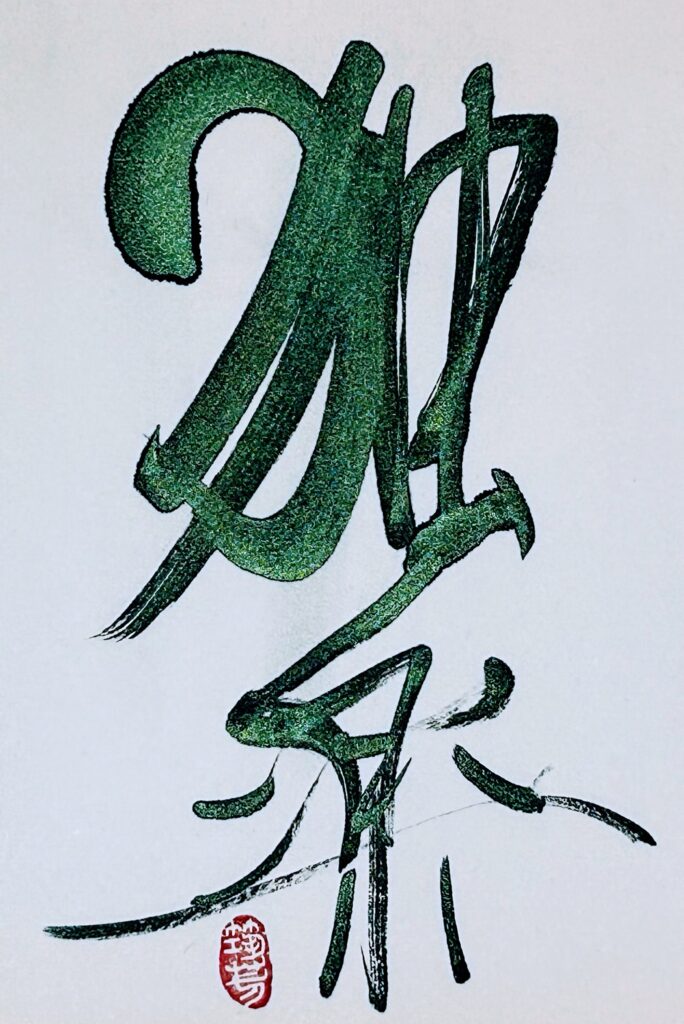

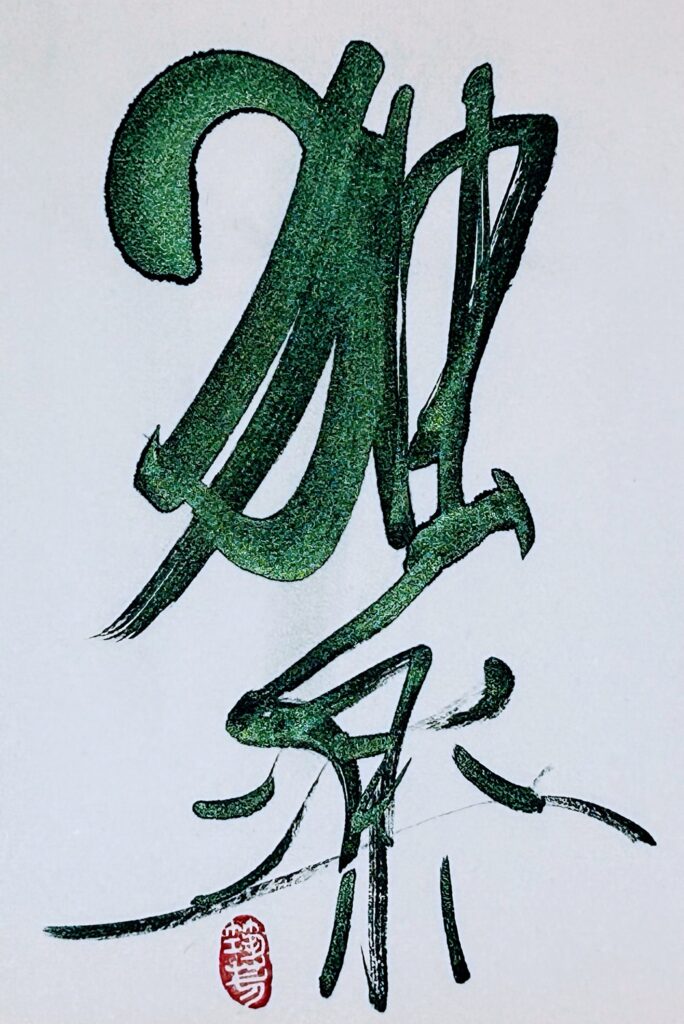

“Koma – Living on Your Own Axis”(独楽=こま)Calligraphy by 筑芳(Chikuho)

A koma is a Japanese spinning top. It symbolizes keeping your own center and moving through life with balance and self-direction.

小さな幸せを見つけるように、これまでの頑張りや、今この瞬間も努力している自分にちゃんと気づく力を大切にしたいという思いがあります。

評価されない焦りと、心の揺らぎ

仕事をしていると、どうしても「周囲の評価」が気になるものです。

どんなに一生懸命やっても、誰かの基準で判断されることが多く、

「私のやっていることは意味があるのだろうか」と感じてしまう瞬間があります。

組織の中で、自分の立ち位置がわからなくなり、気がつけば「人の期待に応えようとすること」が目的になっていたように思います。

褒められたら安心して、否定されたら落ち込む。他人の目を気にしすぎると「自分がどうしたいのか」だんだんと見えなくなってしまいます。

日々忙しく、その量をも評価されない時は、自分が何のために頑張っているのかも分からなくなりますよね。

他人の評価は、良いことも悪いこともあるのは当たり前なのに、悪い評価に引っ張られ、自分がこれがベストの判断!と思ってとった行動に、自信が無くなっていきました。

自分がどんどん小さくしぼんでいくような感覚がありました。

他人の評価に縛られていた頃の私

「もっと頑張らなきゃ」「まだ大丈夫」「期待に応えなきゃ」と思えば思うほど、勝手に自分を追い詰めていた時期が何度もありました。

誰かの言葉一つで浮き沈みし、“自分の評価”を他人に預けてしまったのです。本当は、仕事の中で大切にしていたこともたくさんあったはずなのに、結果や反応ばかりを気にして、自分の中の「良かった感覚」を見失っていました。

その頃は、うまくいかないのは自分が未熟だからだと思っていました。他人の評価を気にしすぎて、誰にも気づかれないような細かい仕事がもっと嫌いになったように思います。

「誰かに気づいて欲しい」「褒めて欲しい」「認めて欲しい」と思うようになり、そんなことは誰かに求めたらもっと苦しくなるのに、次第に悪い方向に思考が傾いていきました。

距離を置いて気づいた「自分の納得」

そんな環境から離れてみると、“誰かの基準で見る”ことよりも、

“自分のために納得して選ぶ”時間を増やすことができるようになりました。

これまで多くの人と働いたり、多くの人と関わる仕事だったこともあり、最初は不安でした。誰かの物差しも、反応もありません。

けれど、その静けさの中で、「今日はこれでよかったな」と思える瞬間と回数が増えていきました。他人の目ではなく、自分の心で“納得できること”を選ぶと、不思議と疲れ方がゆっくりと変わってきました。

結果よりも、「今の自分らしくできたかどうか」で気持ちが軽くなったのです。その感覚は、どんな賞賛よりも静かですが、確かな力で自分が変われた感覚を得ました。

納得の線引きが、無理を減らす

以前は、どこまで頑張ればいいのか、どこで「もう十分」と言っていいのかがわからなくなっていました。無理をするのに慣れていたんです。

けれど今は、自分の中に小さな“線引き”を持つように心掛けています。

「今日はここまでやったから、良し!OK、完璧!」

初めは言い聞かせるように、意識的にそう言える日を作っていましたが、いつの間にか意識せずに思える日も増えてきました。もちろん、まだ波はありますが、だいぶ変化の幅は小さくなったように思います。

無理をして頑張ることよりも、納得して終われることのほうが、ずっと健やかになれました。見る角度や意識が変えられることで“自分を大切にする”ということが少し見えたように感じられています。

そして、自分に軸を置くことで、環境や他人の言動のせいにせず、”健やかに働く責任”でもあるのかなと、今は思えるようになりました。

辛いことがあったら、起こっている事実のみと自分の感情に目を向けると良いと言いますが、本当にその通りだと実感します。

評価は変わるけれど、納得は残る

他人の評価は、状況や立場によっていくらでも変わると思います。

でも、「自分の納得」「自分の軸」は、誰にも奪われません。

評価がなくても、拍手がなくても、「今日もよくやった」と自分に言えること。それが、これからの私の生き方の軸であり、テーマになっていくのだと思います。

いつも肩に力が入っていたり、人の目ばかりを気にしすぎると、

働く喜びも分からなくなってしまう。

そして、働く場所も自分で選んで、自分で変えられるんですよね。

誰かに認められなくても、自分が納得して、自分が自分を認められる状態。

それが一番の幸せのように思います。

独楽の語源と歴史

※一般的に知られている説をもとに、まとめています。

独楽(こま)は、日本で古くから親しまれてきた玩具です。語源には諸説ありますが、回すと「コロコロ」「コマコマ」と音を立てることから、その擬音が「こま」と呼ばれるようになったという説がよく知られています。

独楽の歴史はとても古く、縄文時代の遺跡からも独楽のような形をした土製品が見つかっています。また、平安時代には貴族の遊びとして楽しまれ、江戸時代には庶民の娯楽として広く広まりました。地域によって形や素材が異なり、木製のもの、鉄芯を持つもの、紐で回すものなど、さまざまな独楽が作られてきました。

独楽は、自分の軸がぶれるとすぐに倒れてしまうことから、「自分の中心を大切にすること」「心を整えること」の象徴として扱われることもあります。くるくると安定して回る姿は、どんな状況でも自分の軸を保ち、前へ進む生き方を思い起こさせてくれます。

おわりに ”独楽(こま)のように自分の軸を保つ”

もし、同じように「評価」に疲れてしまったり、自分の軸がブレてきてしまったら、少し立ち止まって、自分の中にある、自分の声を聞いてみてください。

自分の独楽(こま)が、もしバランスを崩していたら、立て直せるチャンスだと思います。自分のことを好きになれなくても、自分の軸を忘れると独楽のようにバランスを崩してしまわないように。楽に力を抜いて、すいすいと回れたらいいですよね。